深度科普: 为何没人做“薛定谔的猫”这个实验? 是技术不允许吗?

发布日期:2025-07-19 06:35 点击次数:2291935 年,奥地利物理学家薛定谔在与爱因斯坦讨论时提出了 “薛定谔的猫” 这一思想实验 ,试图从宏观尺度阐述微观尺度的量子叠加原理的问题。

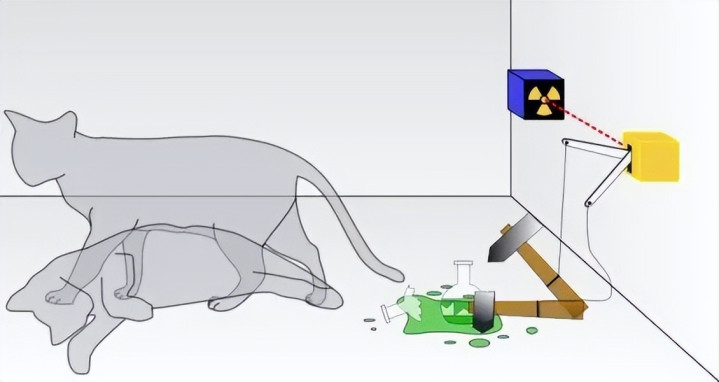

实验内容是,把一只猫放进一个封闭的箱子里,箱子里还放置了一个由放射性物质控制的机关,机关连接着一个锤子和一瓶毒气。放射性物质有一定几率发生衰变,如果发生衰变,就会触发机关,使锤子落下打碎毒气瓶,猫就会被毒死;如果放射性物质不衰变,猫就会存活。

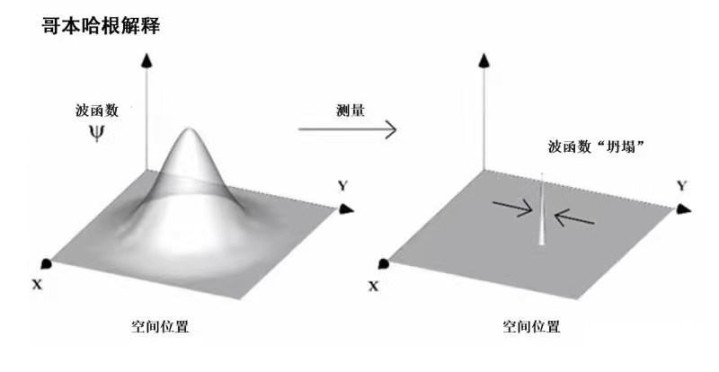

在当时,量子力学的发展取得了显著进展,但对于量子力学的解释却存在诸多争议。以玻尔、海森堡和玻恩等为首的哥本哈根学派提出了不确定性原理和叠加态诠释等观点。

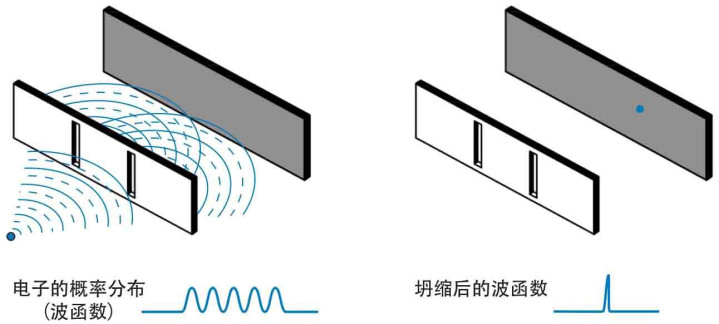

不确定性原理表明,我们无法同时精确地知道一个微观粒子的位置和动量;叠加态诠释则认为,在未被观测时,微观粒子可以处于多种状态的叠加,比如一个电子可以同时处于多个位置,只有在进行观测时,粒子才会坍缩到一个确定的状态 。

薛定谔和爱因斯坦等物理学家则对哥本哈根学派的观点表示质疑。

他们认为,量子力学的这种不确定性和叠加态的描述与我们日常生活中的经验和直觉相悖。

薛定谔提出 “薛定谔的猫” 这个思想实验,就是为了凸显哥本哈根学派诠释的荒谬之处。按照哥本哈根学派的理论,在没有打开箱子观测之前,放射性原子处于衰变与不衰变的叠加态,那么与它关联的猫就应当处于活着与死亡的叠加态。然而,在我们的宏观经验中,猫的死活是一个确定的状态,不存在既生又死的猫,这就形成了一个悖论 。

从理论层面来看,“薛定谔的猫” 本质上是一个思想实验,而非传统意义上可在实验室实际操作的实验。它的提出主要是用于理论推演和概念探讨,其核心价值在于揭示量子力学中叠加态和观测问题的矛盾 ,从哲学和逻辑角度挑战人们对客观实在性和观测本质的理解。

在量子力学的框架下,微观粒子具有一些奇特的性质,如叠加态和不确定性。叠加态允许粒子同时处于多个状态,而不确定性则使得我们无法同时精确确定粒子的某些物理量,如位置和动量。这些性质与我们日常生活中对宏观物体的认知截然不同 。

薛定谔通过将微观世界的量子现象与宏观世界的猫联系起来,构建了一个看似荒谬的场景。在这个场景中,猫的生死状态取决于微观粒子的衰变,而微观粒子的衰变又处于叠加态,这就导致猫在被观测前处于既生又死的叠加态。这种宏观与微观的强烈反差,使得人们更加直观地感受到量子力学的反直觉性和神秘性 。

思想实验在科学发展中具有重要的作用,它可以帮助科学家突破现实实验的限制,从理论上探索新的概念和原理。

例如,爱因斯坦提出的 “追光实验”,设想自己以光速追逐一束光,从而思考光的性质和相对性原理,这个思想实验为狭义相对论的诞生奠定了基础;还有 “双生子佯谬” 思想实验,通过假设一对双胞胎,其中一个乘坐高速飞船旅行,另一个留在地球上,引发了人们对时间相对性的深入思考 。

同样,“薛定谔的猫” 思想实验促使物理学家们深入思考量子力学的基本原理和哲学意义,推动了量子力学的发展和完善 。因此,从理论层面来说,“薛定谔的猫” 实验不具备实际操作的必要性,它在思想和理论领域的价值远远超过了实际操作的意义 。

即便从技术层面考量,进行 “薛定谔的猫” 实验也面临着难以逾越的障碍。

实现量子态的叠加需要一个几乎完全不受外界干扰的封闭系统,在这种理想环境中,微观粒子才能保持其奇特的量子特性 。但在现实世界中,做到完全隔离几乎是不可能的。任何实验装置都不可避免地会与外界环境存在相互作用,哪怕是极其微小的扰动,如极微弱的电磁场变化、宇宙射线的影响、周围环境的热辐射等,都可能对量子系统产生作用,进而导致量子态的坍缩 。

以超导量子比特实验为例,科学家们为了维持超导材料的量子特性,需要将其冷却至接近绝对零度的极低温度,并且放置在极为屏蔽的环境中,以减少外界电磁干扰。

即便采取了如此严格的措施,超导量子比特的相干时间(量子态能够保持稳定的时间)仍然非常有限,通常只有几十微秒到毫秒量级 。而 “薛定谔的猫” 实验要求系统长时间保持量子态的叠加,目前的技术手段远远无法满足这一严苛要求。

量子力学中的观测行为也会对量子态产生显著影响。

在量子世界里,观测并不仅仅局限于人类用眼睛去看,任何能够与量子系统相互作用并使其状态发生变化的行为都被视为观测 。在 “薛定谔的猫” 实验中,为了知晓猫的生死状态,就需要对实验系统进行检测,但无论是自动记录装置的检测,还是其他任何形式的测量行为,都会不可避免地与量子系统发生相互作用,从而导致量子态的坍缩 。

比如,在单光子实验中,当我们试图测量光子的位置时,就必须使用某种探测器与光子相互作用,而这种相互作用会改变光子的状态,使其从原本的叠加态坍缩到一个确定的状态 。所以,在现有的技术条件下,很难实现让猫处于既生又死的叠加态这一实验设想 。

尽管难以真正实现 “薛定谔的猫” 实验,但科学家们在量子领域进行了一系列相关实验,这些实验在一定程度上近似地模拟了 “薛定谔的猫” 实验的原理 ,为量子力学的发展提供了重要的实验依据。

在量子态的制备和操控实验中,科学家们通过精确控制微观粒子,实现了量子比特的叠加态。例如,在超导量子比特实验中,科研人员利用超导约瑟夫森结构建量子比特,并通过施加特定的微波脉冲,成功制备出处于叠加态的量子比特,这些量子比特就如同 “薛定谔的猫” 处于既生又死的叠加态 。

离子阱实验也是研究量子叠加态的重要手段。科学家们通过囚禁单个或多个离子,并利用激光进行精确操控,实现了离子的量子态叠加。在这些实验中,离子可以同时处于多个不同的能级状态,这与 “薛定谔的猫” 处于生死叠加态有着相似的原理 。

在 2019 年,谷歌公司宣布实现了量子霸权,他们利用超导量子比特构建的量子计算机,在特定任务上展现出远超传统计算机的计算能力。这背后正是基于对量子比特叠加态和纠缠态的精确操控,类似于 “薛定谔的猫” 实验中对量子态的研究 。这些实验虽然没有直接模拟 “薛定谔的猫” 的宏观场景,但它们在微观层面上深入研究了量子叠加态和量子测量等核心问题,推动了量子物理学的发展,为未来量子技术的应用奠定了基础 。

综上所述,“薛定谔的猫” 实验之所以没人做,主要是因为它本身是一个思想实验,在理论层面上用于探讨量子力学的概念和哲学问题,而非实际操作的实验;从技术层面来看,当前技术无法满足维持量子态叠加和避免观测干扰的严苛要求 。

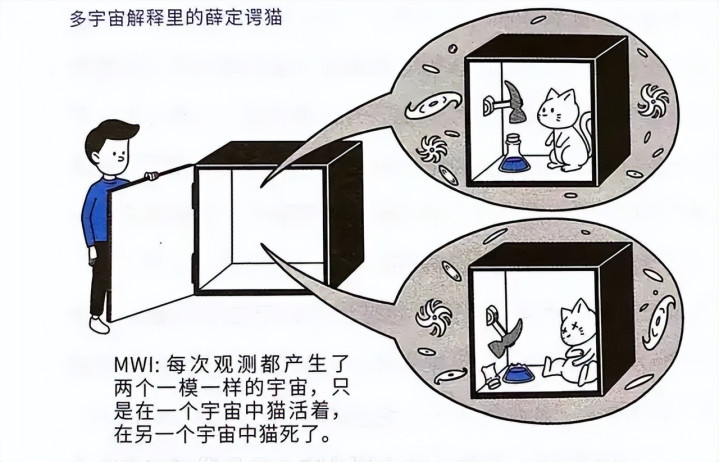

尽管在现实中无法真正进行 “薛定谔的猫” 实验,但它在量子力学的发展历程中具有不可替代的重要意义。它激发了科学家们对量子世界奥秘的深入探索,促使人们不断完善和发展量子力学理论 。例如,多世界诠释、退相干理论等对量子力学的不同解释和理论,都在一定程度上受到了 “薛定谔的猫” 实验的启发 。

这个实验也引发了人们对物理学基本问题的深入思考,推动了科学哲学的发展。它让我们意识到,在探索微观世界的过程中,传统的观念和认知可能需要被重新审视和修正,这对于拓展人类的认知边界具有重要的启示作用 。未来,随着科学技术的不断进步,或许我们能突破当前的限制,更深入地探究量子世界与宏观世界的联系,进一步揭示自然的奥秘 。